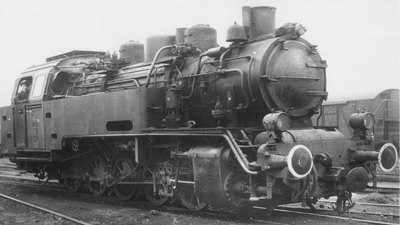

Seit der Trennung von Personen- und Güterverkehr hatte sich auch beim Bestand der Lokomotiven einiges verändert. 1924 waren die beiden exotisch anmutenden Schlepptenderloks G3 und G4 in Dienst gestellt worden. Ursprünglich waren diese bereits 1914 bei Krauss & Co. in München fertiggestellten Maschinen für die Ausfuhr in das Königreich Siam bestimmt. Doch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war eine Lieferung nach Südostasien nicht mehr möglich. Die rein äußerlich an klassische Westernloks erinnernden Lokomotiven konnten von der Brohltalbahn vermutlich recht günstig erworben werden, mit ihren gerade einmal 350 PS Leistung erwiesen sie sich aber offenbar auch im Betrieb auf der Talstrecke als nicht optimal. Die G4 wurde 1937 an die Kerkerbachbahn im Westerwald verkauft, die G3 führte bis zu ihrer Ausmusterung im Jahr 1957 eher ein Schattendasein im Brohltal.

Seit der Trennung von Personen- und Güterverkehr hatte sich auch beim Bestand der Lokomotiven einiges verändert. 1924 waren die beiden exotisch anmutenden Schlepptenderloks G3 und G4 in Dienst gestellt worden. Ursprünglich waren diese bereits 1914 bei Krauss & Co. in München fertiggestellten Maschinen für die Ausfuhr in das Königreich Siam bestimmt. Doch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war eine Lieferung nach Südostasien nicht mehr möglich. Die rein äußerlich an klassische Westernloks erinnernden Lokomotiven konnten von der Brohltalbahn vermutlich recht günstig erworben werden, mit ihren gerade einmal 350 PS Leistung erwiesen sie sich aber offenbar auch im Betrieb auf der Talstrecke als nicht optimal. Die G4 wurde 1937 an die Kerkerbachbahn im Westerwald verkauft, die G3 führte bis zu ihrer Ausmusterung im Jahr 1957 eher ein Schattendasein im Brohltal.

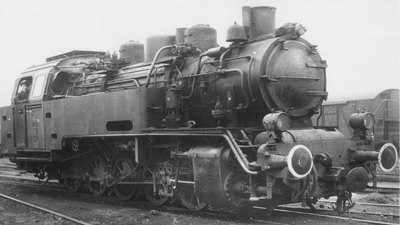

Während man die Schlepptenderloks eher als günstigen Gelegenheitskauf bezeichnen kann, waren beim Erwerb der besonders leistungsfähigen Loks I und II langfristige Überlegungen im Spiel. Ende der 1920er Jahre wurde absehbar, dass die stark beanspruchten großen Zahnradlokomotiven 1z und 2z bald verschlissen sein würden. Es begannen Planungen, den aufwändigen Zahnradbetrieb auf der Steilstrecke dauerhaft durch einen konventionellen Reibungsbetrieb (Adhäsionsbetrieb) zu ersetzen. Bei der Hunsrückbahn und anderen Steilstrecken hatte man damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Die 1930 neu erworbene Lok I und die 1934 von der Albtalbahn übernommene Lok II brachten bei der Brohltalbahn genug Achslast auf die Schienen, um selbst mit schweren Güterzügen die Steilstrecke problemlos zu bewältigen.

Die bei Krauss & Co. in München gebaute Lok I verfügte über einen modernen und besonders effizienten Heißdampf-Kessel. Bei Maschinen dieses Typs wird der im Kessel bereits vorhandene Wasserdampf in speziellen Überhitzungsrohren auf Temperaturen über 300 Grad Celsius gebracht. Trotz ihrer Kraft und ihres Dienstgewichts von 55 Tonnen war der Kohleverbrauch der Lok I dadurch verhältnismäßig niedrig. Ebenfalls erstaunlich: Obwohl die Tenderlok fünf gekuppelte Radsätze besaß, war sie ausgesprochen kurvengängig und schonte dadurch Räder und Schienen. Von außen kaum sichtbar, waren die beiden vorderen Radsätze durch eine spezielle Konstruktion, ein sogenanntes Beugniot-Deichselgestell, zur Seite beweglich. Der mittlere der fünf Radsätze ging ohne Probleme durch die Kurven, da er keine Spurkränze besaß. Der vorletzte konnte um 30 Millimeter seitlich verschoben werden, der letzte war fest im Rahmen gelagert.

Die bei Krauss & Co. in München gebaute Lok I verfügte über einen modernen und besonders effizienten Heißdampf-Kessel. Bei Maschinen dieses Typs wird der im Kessel bereits vorhandene Wasserdampf in speziellen Überhitzungsrohren auf Temperaturen über 300 Grad Celsius gebracht. Trotz ihrer Kraft und ihres Dienstgewichts von 55 Tonnen war der Kohleverbrauch der Lok I dadurch verhältnismäßig niedrig. Ebenfalls erstaunlich: Obwohl die Tenderlok fünf gekuppelte Radsätze besaß, war sie ausgesprochen kurvengängig und schonte dadurch Räder und Schienen. Von außen kaum sichtbar, waren die beiden vorderen Radsätze durch eine spezielle Konstruktion, ein sogenanntes Beugniot-Deichselgestell, zur Seite beweglich. Der mittlere der fünf Radsätze ging ohne Probleme durch die Kurven, da er keine Spurkränze besaß. Der vorletzte konnte um 30 Millimeter seitlich verschoben werden, der letzte war fest im Rahmen gelagert.

Als weitere steilstreckentaugliche Maschine kam 1934 die Lok II hinzu. Bis zu diesem Jahr waren nicht nur die drei Zahnradloks 2z (1928), 1z (1931) und 4z (1934), sondern ebenfalls die auf der Talstrecke eingesetzte Lok 10sm (1934) ausgemustert worden. Wie letztere war auch die bei der Hannoverschen Maschinenbau AG gebaute Lok II eine Maschine der Bauart Mallet, allerdings mit sechs angetriebenen Achsen deutlich länger, schwerer und stärker als die ausgediente 10sm.

Die  Zeit des Zahnradbetriebs auf der Steilstrecke war damit vorbei. Erstmals hatte die Brohltalbahn nun auch die Möglichkeit, mit den Loks I und II schwere Güterzüge über die Gesamtstrecke zu befördern und machte davon ausgiebig Gebrauch. Die übrigen Lokomotiven wurden auf der Talstrecke zwischen Brohl und Oberzissen eingesetzt sowie außerdem auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke zum Rheinhafen.

Zeit des Zahnradbetriebs auf der Steilstrecke war damit vorbei. Erstmals hatte die Brohltalbahn nun auch die Möglichkeit, mit den Loks I und II schwere Güterzüge über die Gesamtstrecke zu befördern und machte davon ausgiebig Gebrauch. Die übrigen Lokomotiven wurden auf der Talstrecke zwischen Brohl und Oberzissen eingesetzt sowie außerdem auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke zum Rheinhafen.

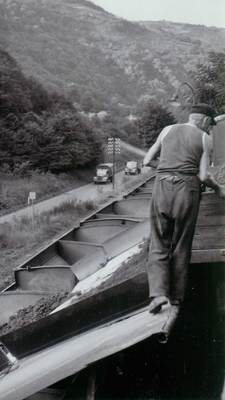

Dieser Streckenarm vom Personenbahnhof Brohl BE über den Umladebahnhof für Güter neben der normalspurigen Rheinstrecke bis zu den Hafenanlagen spielte nicht nur eine zentrale Rolle für den Weitertransport von Waren aus dem Brohltal per Zug, Schiff oder Lastwagen. Er bekam auch zunehmend eine Bedeutung als wichtiges Zwischenglied für den Umschlag von Waren von der normalspurigen Staatsbahn zu den Rheinschiffen und umgekehrt. Aus diesem Grund wurde in den frühen 1930er und 1940er Jahren im Bereich des Umladebahnhofs und der Hafenanlagen der Bau von Dreischienengleisen massiv vorangetrieben.

Zwei Spurweiten - ein Gleis

Dreischienengleise sind sowohl von Schmalspur- als auch von Normalspurfahrzeugen befahrbar. Sie nutzen dabei auf einer Seite eine Schiene gemeinsam. Wegen ihrer unterschiedlichen Spurweiten müssen allerdings für die Räder auf der anderen Fahrzeugseite zwei Schienen vorhanden sein – eine in Schmalspurweite, eine weitere in Normalspurweite. Schmalspurlokomotiven können auf solchen Gleisen problemlos Normalspurwagen ziehen oder rangieren. Sie müssen dazu allerdings über asymmetrisch angeordnete Normalspurpuffer verfügen, denn die Mittelachsen von Schmalspurlok und Normalspurwagen sind bei einem Dreischienengleis seitlich gegeneinander versetzt.

Bestimmte Güter, deren Umladen besonders aufwändig war, wurden mit Normalspurwagen durch das Brohltal befördert. In der Anfangszeit wurden sie dazu mit ihren Achsen auf schmalspurige Rollböcke gesetzt. Ab 1928 übernahmen Rollwagen diese Aufgabe. Sie konnten jeweils einen ganzen Waggon aufnehmen. Wegen des Tunnels bei Bad Tönisstein durfte eine bestimmte Maximalhöhe nicht überschritten werden. Deshalb kamen nur relativ niedrige Waggons für diesen "Huckepack-Verkehr" in Frage.

Als Ersatz für die Schlepptenderloks G4 kam 1937 die von der Staatlichen Waldbahn Ruhpolding übernommene Lok IV hinzu. Sie stammte aus der Produktion von Krauss & Co. und wurde – wie ihre Vorgängerin – vor allem im unteren Brohltal und auf der Hafenstrecke eingesetzt. Daneben bestand großer Bedarf für eine weitere steilstreckentaugliche Lok. Deshalb wurde 1942 eine Schwestermaschine der starken und bewährten Lok I bestellt, zu deren Auslieferung es allerdings in der Zeit der rationierten Kriegswirtschaft nicht mehr kommen sollte.

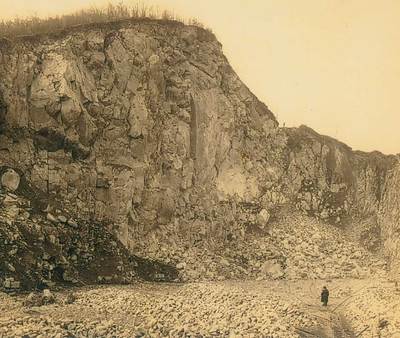

Ab Mitte der 1930er Jahre stand auch der Betrieb der Steinbrüche und der Eisenbahn des Brohltals im Zeichen der nationalsozialistischen Rüstungswirtschaft: Viele der transportierten Materialien dienten zum Bau von Bunkern und Panzersperren des Westwalls. Bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg wurden 1944 mehrere Abschnitte der Strecke zerstört. Während des Vormarschs der Alliierten stand ab Februar 1945 der Betrieb komplett still. Doch bereits im Juni 1945, wenige Wochen nach Kriegsende, nahm die Brohltalbahn ihren Güterverkehr wieder auf. Der Bedarf an Baustoffen war in den Nachkriegsjahren groß und die Brohltalbahn transportierte besonders große Mengen an Bims. Der poröse und sehr leichte Stein war auf den Baustellen der Wirtschaftswunderzeit sehr gefragt. Auf Wunsch der Aktionäre war die Aktiengesellschaft 1953 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt worden.

1957 wurde mit der G3 auch die zweite Schlepptenderlok ausgemustert. Im gleichen Jahr hatte die Brohltalbahn von der Nassauischen Kleinbahn eine Dampflokomotive übernommen, die sie als Lok III einreihte. Die sehr leistungsfähige Tenderlok aus dem Baujahr 1951 stammte aus der Produktion der Lokomotivfabrik Arnold Jung. Ihre Aufgabe war es nun, durchgehende Güterzüge von Brohl über Oberzissen und die Steilstrecke bis nach Kempenich zu befördern. Sie tat dies in der Folgezeit im Wechsel mit Lok I. Wie diese rund 20 Jahre ältere Maschine besaß auch sie fünf gekuppelte Achsen und einen Heißdampfkessel. Diese beiden Loks waren damit besser für die Steilstrecke geeignet als die sechsachsige Mallet Lok II. Nach 23 Jahren im Brohltal endete deren Dienstzeit im Sommer 1957. Zuletzt hatte die Lok II im Schnitt 14,8 Kilo Kohle pro Streckenkilometer verbraucht. Ihr Kohlevorrat von 1,2 Tonnen reichte also gerade einmal für 80 Kilometer.

1957 wurde mit der G3 auch die zweite Schlepptenderlok ausgemustert. Im gleichen Jahr hatte die Brohltalbahn von der Nassauischen Kleinbahn eine Dampflokomotive übernommen, die sie als Lok III einreihte. Die sehr leistungsfähige Tenderlok aus dem Baujahr 1951 stammte aus der Produktion der Lokomotivfabrik Arnold Jung. Ihre Aufgabe war es nun, durchgehende Güterzüge von Brohl über Oberzissen und die Steilstrecke bis nach Kempenich zu befördern. Sie tat dies in der Folgezeit im Wechsel mit Lok I. Wie diese rund 20 Jahre ältere Maschine besaß auch sie fünf gekuppelte Achsen und einen Heißdampfkessel. Diese beiden Loks waren damit besser für die Steilstrecke geeignet als die sechsachsige Mallet Lok II. Nach 23 Jahren im Brohltal endete deren Dienstzeit im Sommer 1957. Zuletzt hatte die Lok II im Schnitt 14,8 Kilo Kohle pro Streckenkilometer verbraucht. Ihr Kohlevorrat von 1,2 Tonnen reichte also gerade einmal für 80 Kilometer.

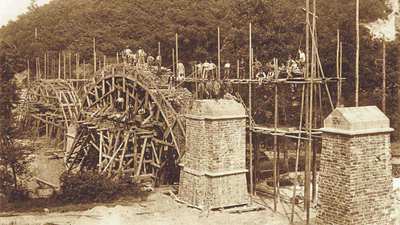

Im August 1900 trafen zwei kleine Zahnradlokomotiven der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur in Brohl ein (Betriebsnummer 3z und 4z), einen Monat später zwei große Zahnradloks der Maschinenfabrik Esslingen (Betriebsnummer 1z und 2z). Der erste Zug fuhr am 12. Januar 1901 über die kurz zuvor vollendete Teilstrecke von Brohl nach Engeln. Auch der Streckenzweig vom Personenbahnhof Brohl BE zum Umladebahnhof Brohl und weiter zu den Hafenanlagen am Rhein war zu dieser Zeit fertiggestellt. Wenige Monate später, am 1. Mai 1901, traf der erste Zug im Güterbahnhof von Weibern ein. Am 7. Januar 1902 konnte schließlich das letzte Teilstück bis zum Endbahnhof in Kempenich feierlich eingeweiht werden.

Im August 1900 trafen zwei kleine Zahnradlokomotiven der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur in Brohl ein (Betriebsnummer 3z und 4z), einen Monat später zwei große Zahnradloks der Maschinenfabrik Esslingen (Betriebsnummer 1z und 2z). Der erste Zug fuhr am 12. Januar 1901 über die kurz zuvor vollendete Teilstrecke von Brohl nach Engeln. Auch der Streckenzweig vom Personenbahnhof Brohl BE zum Umladebahnhof Brohl und weiter zu den Hafenanlagen am Rhein war zu dieser Zeit fertiggestellt. Wenige Monate später, am 1. Mai 1901, traf der erste Zug im Güterbahnhof von Weibern ein. Am 7. Januar 1902 konnte schließlich das letzte Teilstück bis zum Endbahnhof in Kempenich feierlich eingeweiht werden. Fünf Jahre später ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Steilstrecke. Am Abend des 31. Oktobers 1907 nahm ein talwärts fahrender Zug mit zehn Güterwagen, einem Personenwagen und einem Gepäckwaggon nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Brenk immer weiter Fahrt auf und konnte vom Lokführer nicht mehr gebremst werden. Ein Passagier wagte den Sprung aus dem immer schneller werdenden Zug. Hinter der Talbrücke von Oberzissen kippten zwei Schotterwagen wegen ihres hohen Schwerpunkts von den Gleisen und zogen einen Großteil des Zugs den Bahndamm hinunter in die Tiefe. Fünf Insassen des Personenwagens kamen dabei ums Leben, sechs Fahrgäste wurden schwer, sechs weitere leicht verletzt. Schon früh gab es Überlegungen, den Personenverkehr auf der Steilstrecke einzustellen. Doch auf Druck der Oberpostdirektion, die in solchen Zügen Briefe beförderte, wurde der Betrieb fortgeführt.

Fünf Jahre später ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Steilstrecke. Am Abend des 31. Oktobers 1907 nahm ein talwärts fahrender Zug mit zehn Güterwagen, einem Personenwagen und einem Gepäckwaggon nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Brenk immer weiter Fahrt auf und konnte vom Lokführer nicht mehr gebremst werden. Ein Passagier wagte den Sprung aus dem immer schneller werdenden Zug. Hinter der Talbrücke von Oberzissen kippten zwei Schotterwagen wegen ihres hohen Schwerpunkts von den Gleisen und zogen einen Großteil des Zugs den Bahndamm hinunter in die Tiefe. Fünf Insassen des Personenwagens kamen dabei ums Leben, sechs Fahrgäste wurden schwer, sechs weitere leicht verletzt. Schon früh gab es Überlegungen, den Personenverkehr auf der Steilstrecke einzustellen. Doch auf Druck der Oberpostdirektion, die in solchen Zügen Briefe beförderte, wurde der Betrieb fortgeführt.

Zu dieser Zeit erfolgte auch die Lösung vom Mutterkonzern. Wegen der schlechten Wirtschaftslage nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft 1920 erwogen, den Betrieb im Brohltal komplett einzustellen. Um dies zu verhindern, wurde die Brohltal-Eisenbahn mit staatlicher Unterstützung in eine eigenständige Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Aktien übernahmen hauptsächlich die Landkreise Adenau, Ahrweiler und Mayen sowie Unternehmer aus der Region.

Zu dieser Zeit erfolgte auch die Lösung vom Mutterkonzern. Wegen der schlechten Wirtschaftslage nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft 1920 erwogen, den Betrieb im Brohltal komplett einzustellen. Um dies zu verhindern, wurde die Brohltal-Eisenbahn mit staatlicher Unterstützung in eine eigenständige Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Aktien übernahmen hauptsächlich die Landkreise Adenau, Ahrweiler und Mayen sowie Unternehmer aus der Region. Bis in die 1920er Jahre erfolgte der Personenverkehr hauptsächlich im Mischbetrieb, in sogenannten "Güterzügen mit Personenbeförderung" (GmP). Das bedeutete, dass Personenwagen in Güterzügen mitgeführt wurden und die Weiterfahrt an jedem Bahnhof immer erst dann erfolgen konnte, wenn das Rangieren, An- und Abkuppeln abgeschlossen war. Für die knapp 24 Kilometer von Kempenich nach Brohl brauchte ein solcher Zug nicht selten zweieinhalb Stunden.

Bis in die 1920er Jahre erfolgte der Personenverkehr hauptsächlich im Mischbetrieb, in sogenannten "Güterzügen mit Personenbeförderung" (GmP). Das bedeutete, dass Personenwagen in Güterzügen mitgeführt wurden und die Weiterfahrt an jedem Bahnhof immer erst dann erfolgen konnte, wenn das Rangieren, An- und Abkuppeln abgeschlossen war. Für die knapp 24 Kilometer von Kempenich nach Brohl brauchte ein solcher Zug nicht selten zweieinhalb Stunden. Einem Trend der damaligen Zeit entsprechend erhielt der VT50 im Jahre 1932 ein Aggregat für den Holzgasantrieb. Aus heutiger Sicht ein durchaus fortschrittlicher Gedanke: Bestückt mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz konnte der VT50 auf diese Weise große Mengen des damals teuren Erdölprodukts Benzol einsparen. Zuvor hatte sein Benzolverbrauch bei bis zu 100 Litern auf 100 Kilometern gelegen.

Einem Trend der damaligen Zeit entsprechend erhielt der VT50 im Jahre 1932 ein Aggregat für den Holzgasantrieb. Aus heutiger Sicht ein durchaus fortschrittlicher Gedanke: Bestückt mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz konnte der VT50 auf diese Weise große Mengen des damals teuren Erdölprodukts Benzol einsparen. Zuvor hatte sein Benzolverbrauch bei bis zu 100 Litern auf 100 Kilometern gelegen.

Seit der Trennung von Personen- und Güterverkehr hatte sich auch beim Bestand der Lokomotiven einiges verändert. 1924 waren die beiden exotisch anmutenden Schlepptenderloks G3 und G4 in Dienst gestellt worden. Ursprünglich waren diese bereits 1914 bei Krauss & Co. in München fertiggestellten Maschinen für die Ausfuhr in das Königreich Siam bestimmt. Doch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war eine Lieferung nach Südostasien nicht mehr möglich. Die rein äußerlich an klassische Westernloks erinnernden Lokomotiven konnten von der Brohltalbahn vermutlich recht günstig erworben werden, mit ihren gerade einmal 350 PS Leistung erwiesen sie sich aber offenbar auch im Betrieb auf der Talstrecke als nicht optimal. Die G4 wurde 1937 an die Kerkerbachbahn im Westerwald verkauft, die G3 führte bis zu ihrer Ausmusterung im Jahr 1957 eher ein Schattendasein im Brohltal.

Seit der Trennung von Personen- und Güterverkehr hatte sich auch beim Bestand der Lokomotiven einiges verändert. 1924 waren die beiden exotisch anmutenden Schlepptenderloks G3 und G4 in Dienst gestellt worden. Ursprünglich waren diese bereits 1914 bei Krauss & Co. in München fertiggestellten Maschinen für die Ausfuhr in das Königreich Siam bestimmt. Doch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war eine Lieferung nach Südostasien nicht mehr möglich. Die rein äußerlich an klassische Westernloks erinnernden Lokomotiven konnten von der Brohltalbahn vermutlich recht günstig erworben werden, mit ihren gerade einmal 350 PS Leistung erwiesen sie sich aber offenbar auch im Betrieb auf der Talstrecke als nicht optimal. Die G4 wurde 1937 an die Kerkerbachbahn im Westerwald verkauft, die G3 führte bis zu ihrer Ausmusterung im Jahr 1957 eher ein Schattendasein im Brohltal. Die bei Krauss & Co. in München gebaute Lok I verfügte über einen modernen und besonders effizienten Heißdampf-Kessel. Bei Maschinen dieses Typs wird der im Kessel bereits vorhandene Wasserdampf in speziellen Überhitzungsrohren auf Temperaturen über 300 Grad Celsius gebracht. Trotz ihrer Kraft und ihres Dienstgewichts von 55 Tonnen war der Kohleverbrauch der Lok I dadurch verhältnismäßig niedrig. Ebenfalls erstaunlich: Obwohl die Tenderlok fünf gekuppelte Radsätze besaß, war sie ausgesprochen kurvengängig und schonte dadurch Räder und Schienen. Von außen kaum sichtbar, waren die beiden vorderen Radsätze durch eine spezielle Konstruktion, ein sogenanntes Beugniot-Deichselgestell, zur Seite beweglich. Der mittlere der fünf Radsätze ging ohne Probleme durch die Kurven, da er keine Spurkränze besaß. Der vorletzte konnte um 30 Millimeter seitlich verschoben werden, der letzte war fest im Rahmen gelagert.

Die bei Krauss & Co. in München gebaute Lok I verfügte über einen modernen und besonders effizienten Heißdampf-Kessel. Bei Maschinen dieses Typs wird der im Kessel bereits vorhandene Wasserdampf in speziellen Überhitzungsrohren auf Temperaturen über 300 Grad Celsius gebracht. Trotz ihrer Kraft und ihres Dienstgewichts von 55 Tonnen war der Kohleverbrauch der Lok I dadurch verhältnismäßig niedrig. Ebenfalls erstaunlich: Obwohl die Tenderlok fünf gekuppelte Radsätze besaß, war sie ausgesprochen kurvengängig und schonte dadurch Räder und Schienen. Von außen kaum sichtbar, waren die beiden vorderen Radsätze durch eine spezielle Konstruktion, ein sogenanntes Beugniot-Deichselgestell, zur Seite beweglich. Der mittlere der fünf Radsätze ging ohne Probleme durch die Kurven, da er keine Spurkränze besaß. Der vorletzte konnte um 30 Millimeter seitlich verschoben werden, der letzte war fest im Rahmen gelagert. Zeit des Zahnradbetriebs auf der Steilstrecke war damit vorbei. Erstmals hatte die Brohltalbahn nun auch die Möglichkeit, mit den Loks I und II schwere Güterzüge über die Gesamtstrecke zu befördern und machte davon ausgiebig Gebrauch. Die übrigen Lokomotiven wurden auf der Talstrecke zwischen Brohl und Oberzissen eingesetzt sowie außerdem auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke zum Rheinhafen.

Zeit des Zahnradbetriebs auf der Steilstrecke war damit vorbei. Erstmals hatte die Brohltalbahn nun auch die Möglichkeit, mit den Loks I und II schwere Güterzüge über die Gesamtstrecke zu befördern und machte davon ausgiebig Gebrauch. Die übrigen Lokomotiven wurden auf der Talstrecke zwischen Brohl und Oberzissen eingesetzt sowie außerdem auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke zum Rheinhafen.

1957 wurde mit der G3 auch die zweite Schlepptenderlok ausgemustert. Im gleichen Jahr hatte die Brohltalbahn von der Nassauischen Kleinbahn eine Dampflokomotive übernommen, die sie als Lok III einreihte. Die sehr leistungsfähige Tenderlok aus dem Baujahr 1951 stammte aus der Produktion der Lokomotivfabrik Arnold Jung. Ihre Aufgabe war es nun, durchgehende Güterzüge von Brohl über Oberzissen und die Steilstrecke bis nach Kempenich zu befördern. Sie tat dies in der Folgezeit im Wechsel mit Lok I. Wie diese rund 20 Jahre ältere Maschine besaß auch sie fünf gekuppelte Achsen und einen Heißdampfkessel. Diese beiden Loks waren damit besser für die Steilstrecke geeignet als die sechsachsige Mallet Lok II. Nach 23 Jahren im Brohltal endete deren Dienstzeit im Sommer 1957. Zuletzt hatte die Lok II im Schnitt 14,8 Kilo Kohle pro Streckenkilometer verbraucht. Ihr Kohlevorrat von 1,2 Tonnen reichte also gerade einmal für 80 Kilometer.

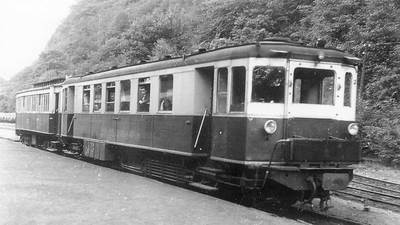

1957 wurde mit der G3 auch die zweite Schlepptenderlok ausgemustert. Im gleichen Jahr hatte die Brohltalbahn von der Nassauischen Kleinbahn eine Dampflokomotive übernommen, die sie als Lok III einreihte. Die sehr leistungsfähige Tenderlok aus dem Baujahr 1951 stammte aus der Produktion der Lokomotivfabrik Arnold Jung. Ihre Aufgabe war es nun, durchgehende Güterzüge von Brohl über Oberzissen und die Steilstrecke bis nach Kempenich zu befördern. Sie tat dies in der Folgezeit im Wechsel mit Lok I. Wie diese rund 20 Jahre ältere Maschine besaß auch sie fünf gekuppelte Achsen und einen Heißdampfkessel. Diese beiden Loks waren damit besser für die Steilstrecke geeignet als die sechsachsige Mallet Lok II. Nach 23 Jahren im Brohltal endete deren Dienstzeit im Sommer 1957. Zuletzt hatte die Lok II im Schnitt 14,8 Kilo Kohle pro Streckenkilometer verbraucht. Ihr Kohlevorrat von 1,2 Tonnen reichte also gerade einmal für 80 Kilometer. Der Personenverkehr erlebte ein ständiges Auf und Ab. Da die Landkreise Adenau, Ahrweiler und Mayen seit den 1920er Jahren zusammen mit insgesamt 55 Prozent Mehrheitseigentümer der Bahn waren, sorgten sie dafür, dass der Personenverkehr auf der Schiene zum Ausgangspunkt für ein Nahverkehrsnetz wurde. So erwarb die Brohltal-Eisenbahngesellschaft ab 1927 Autobusse, die zunächst eine Zubringerfunktion übernahmen und zunehmend auch den Fahrplan im Brohltal selbst ergänzten oder den Zugbetrieb auf dem weniger stark genutzten Teilstück zwischen Oberzissen und Kempenich ersetzten. In den 1930er Jahren wurde mehrfach der Triebwagenverkehr auf diesem Streckenabschnitt eingestellt und schließlich doch wieder aufgenommen. Während des Zweiten Weltkriegs und in den Nachkriegsjahren lagen die Fahrgastzahlen wieder deutlich höher, brachen dann aber ab 1958 rapide ein. Mit steigendem Wohlstand nutzten immer mehr Anwohner einen eigenen Pkw. Als am 27. April 1961 in einer Kurve bei Brohl der Triebwagen VT52 mit einem von der Lok IV gezogenen Güterzug zusammenprallte, wurde noch im gleichen Jahr der Personenverkehr auf der Schiene ganz eingestellt. Bis auf den noch heute erhaltenen Beiwagen VB50 wurden alle anderen Trieb- und Beiwagen ausgemustert und verschrottet.

Der Personenverkehr erlebte ein ständiges Auf und Ab. Da die Landkreise Adenau, Ahrweiler und Mayen seit den 1920er Jahren zusammen mit insgesamt 55 Prozent Mehrheitseigentümer der Bahn waren, sorgten sie dafür, dass der Personenverkehr auf der Schiene zum Ausgangspunkt für ein Nahverkehrsnetz wurde. So erwarb die Brohltal-Eisenbahngesellschaft ab 1927 Autobusse, die zunächst eine Zubringerfunktion übernahmen und zunehmend auch den Fahrplan im Brohltal selbst ergänzten oder den Zugbetrieb auf dem weniger stark genutzten Teilstück zwischen Oberzissen und Kempenich ersetzten. In den 1930er Jahren wurde mehrfach der Triebwagenverkehr auf diesem Streckenabschnitt eingestellt und schließlich doch wieder aufgenommen. Während des Zweiten Weltkriegs und in den Nachkriegsjahren lagen die Fahrgastzahlen wieder deutlich höher, brachen dann aber ab 1958 rapide ein. Mit steigendem Wohlstand nutzten immer mehr Anwohner einen eigenen Pkw. Als am 27. April 1961 in einer Kurve bei Brohl der Triebwagen VT52 mit einem von der Lok IV gezogenen Güterzug zusammenprallte, wurde noch im gleichen Jahr der Personenverkehr auf der Schiene ganz eingestellt. Bis auf den noch heute erhaltenen Beiwagen VB50 wurden alle anderen Trieb- und Beiwagen ausgemustert und verschrottet. Um wieder wettbewerbsfähig zu werden, bestellte die Eisenbahngesellschaft zwei Diesellokomotiven im Dortmunder Werk von Orenstein & Koppel und stellte diese mit den Betriebsnummern D1 und D2 im November 1965 in Dienst. Obwohl es sich bei den Loks vom Typ MV10S um verhältnismäßig kleine Maschinen handelte, zeigte sich schnell, dass sie ohne weiteres in der Lage waren, alle noch vorhandenen Dampfloks zu ersetzen. Kurz darauf wurde eine weitere Diesellok gleichen Typs bestellt und 1967 als D3 eingereiht.

Um wieder wettbewerbsfähig zu werden, bestellte die Eisenbahngesellschaft zwei Diesellokomotiven im Dortmunder Werk von Orenstein & Koppel und stellte diese mit den Betriebsnummern D1 und D2 im November 1965 in Dienst. Obwohl es sich bei den Loks vom Typ MV10S um verhältnismäßig kleine Maschinen handelte, zeigte sich schnell, dass sie ohne weiteres in der Lage waren, alle noch vorhandenen Dampfloks zu ersetzen. Kurz darauf wurde eine weitere Diesellok gleichen Typs bestellt und 1967 als D3 eingereiht.

Die Brohltal-Eisenbahngesellschaft startete daraufhin eine eigene Initiative. Ein Ausflugsverkehr als zusätzliche Einnahmequelle – das erschien angesichts des abnehmenden Gütertransports nicht uninteressant. Die Drehgestell-Diesellok D4, Baujahr 1958, und der mehrfach umgebaute, aber noch deutlich als Oldtimer erkennbare Beiwagen VB50 aus dem Jahr 1925 boten dafür ein ideales Duo. Auch die Strecke hatte einen hohen Erlebniswert zu bieten: Vom Rhein durch das Brohltal mit der eindrucksvollen Brücke-Tunnel-Kombination bei Bad Tönisstein über die Steilstrecke mit Hocheifel-Panorama und Blick auf die Burg Olbrück bis in die Region der Vulkankegel bei Engeln. Um dieses Erlebnis auf eine kurze und prägnante Formel zu bringen, erhielt der Zug den Namen "Vulkan-Expreß". Am 25. März 1977 brach er erstmals auf. In Zusammenarbeit mit Eisenbahnfreunden wurde das Angebot der Fahrten mit dem Ein-Wagen-Zug von Jahr zu Jahr ausgeweitet. Im Sommer 1985 erhielt er Verstärkung durch einen offenen Personenwagen, dazu hatte man einen früheren Güterwaggon umgebaut.

Die Brohltal-Eisenbahngesellschaft startete daraufhin eine eigene Initiative. Ein Ausflugsverkehr als zusätzliche Einnahmequelle – das erschien angesichts des abnehmenden Gütertransports nicht uninteressant. Die Drehgestell-Diesellok D4, Baujahr 1958, und der mehrfach umgebaute, aber noch deutlich als Oldtimer erkennbare Beiwagen VB50 aus dem Jahr 1925 boten dafür ein ideales Duo. Auch die Strecke hatte einen hohen Erlebniswert zu bieten: Vom Rhein durch das Brohltal mit der eindrucksvollen Brücke-Tunnel-Kombination bei Bad Tönisstein über die Steilstrecke mit Hocheifel-Panorama und Blick auf die Burg Olbrück bis in die Region der Vulkankegel bei Engeln. Um dieses Erlebnis auf eine kurze und prägnante Formel zu bringen, erhielt der Zug den Namen "Vulkan-Expreß". Am 25. März 1977 brach er erstmals auf. In Zusammenarbeit mit Eisenbahnfreunden wurde das Angebot der Fahrten mit dem Ein-Wagen-Zug von Jahr zu Jahr ausgeweitet. Im Sommer 1985 erhielt er Verstärkung durch einen offenen Personenwagen, dazu hatte man einen früheren Güterwaggon umgebaut.

Zum Angebot für Güterverkehrs- und Infrastrukturkunden